DE MAN DIE ZJIN HAAR KORT LIET KNIPPEN

(El hombre del cráneo rasurado, André Delvaux, 1965)

ANTE LA CÁMARA DE JEAN ANTOINE, el pintor belga Paul Delvaux afirmaba en 1985: «Lo que existe en la cabeza existe en realidad». Veinte años antes, un compatriota suyo, con el que también compartía apellido y fascinación por los sueños, armó una ficción en la que dicha idea era desarrollada sin que nadie, ni el protagonista ni el espectador, alcanzara a esclarecer lo sucedido.

La película se titulaba De man die zjin haar kort liet knippen / L’homme au crâne rasé, y fue tan mal recibida que estuvo a punto de enterrar la carrera de uno de los autores más personales del cine europeo: André Delvaux, nacido en 1926 en Lovaina y muerto bajo la luna de Valencia, en 2002.

Si aceptaramos que los hechos narrados se corresponden con lo que vemos en la pantalla, podríamos describir sin problemas el itinerario de Govert Miereveld (Senne Rouffaer), un abogado que da clases en un instituto femenino. De sus aulas está a punto de irse una bella joven (Eufrazia Veenman: Beata Tyszkiewicz), a la que el profesor ha amado en secreto durante años. La declaración, eternamente diferida, ha de producirse ese día o nunca. Antes de que su familia le requiera, Govert suscita mentalmente la imagen de la alumna, convocada mediante el apelativo Fran, repetido como una especie de mantra. De su ensoñación le saca un eco: su nombre sale de unos labios femeninos, no los de Fran, sino los de su esposa, Corra, que le apremia para que acuda, puntual y aseado, a la ceremonia de graduación.

Así pues, la ficción tiene un doble punto de partida: uno exterior (el hogar, donde la esposa organiza pulcramente la vida familiar) y otro interior (la mente del marido, donde anidan deseos y fantasías). Desde los primeros compases intuimos que la historia va a discurrir por esa doble vía —el mundo real y el mundo de la imaginación— cuyas tramas se entrelazan por medio de monólogos interiores. La película asume así el largo soliloquio que vertebra la novela de Johan Daisne, quien veía en su personaje no un loco sino «un perfeccionista», no un depravado, sino un hombre «neurótico e hipersensible». Delvaux suscribe esta interpretación desde la primera imagen: un hombre que sueña despierto, es más, que desearía vivir en su sueño.

Pero el mundo aguarda. Que Govert deba ponerse a punto tiene que ver, antes que con cualquier otra parte de su cuerpo, con la cabeza. El barbero se aplica sobre ella con sus diestras manos, pero también con argumentos profesionales: «Las personas como usted, que usan la cabeza, deberían cuidarla»; y al escuchar cómo su cliente recela de los médicos, que se limitan a diagnosticar nerviosismo y a prescribir pastillas: «Con todo el respeto hacia los médicos, nuestro oficio es un arte; los barberos estamos cerca de la gente, piel con piel».

Piel con piel: a Govert le gusta la idea. Está a punto de sonreír. La escena es todo menos trivial: mientras el peluquero y su clienten hablan, la cabeza del segundo es tratada por secciones, así por el peluquero como por la cámara, que habría podido dirigir Méliès; el cráneo es masajeado, manipulado, acicalado, sometido al escrutinio de las tijeras, de los dedos, de los bálsamos… todo para que del sillón salga un hombre renovado. O bajo la sugestión de un cambio producto de la relajación.

Ya no volveremos a ver a Govert en ese estado. Al entrar (tarde) en el instituto, sus nervios toman el mando. La ceremonia de graduación hubiera debido aburrirle y hasta irritarle, con esas alumnas que se jalean unas a otras, la falsa solemnidad de los profesores y el concejal invitado, cuya retórica ampulosa conviene al rancio marco de la entrega de diplomas. El problema es que allí está Fran, la inacessible Fran.

Desplazando su opulenta figura, la chica sube al estrado, cumple el rito sin el menor entusiasmo y vuelve a sentarse ajena a todo, también a la mirada de Govert, que en vano la solicita con el pensamiento. Su ulterior interpretación de La balada de la vida real — una parodia de las canciones de Weill a cargo del músico predilecto de Delvaux, Frédéric Devreese— es espiada entrebastidores por Govert. Éste quizá no presta atencion al sinsentido de la letra, que mezcla preguntas existencialistas con leyendas trágicas, referidas con un aire semiserio, que tiene algo de exasperante. El profesor está demasiado atento a la cantante, a la mujer que va abandonar los espacios llenados hasta ahora con su presencia.

De haberse controlado, habría advertido la burla implícita en el ambiente o el significado de las cínicas observaciones del juez Brantink, a quien se dispone a relevar. Pero durante la ceremonia sus nervios le han impedido estarse quieto, le han llevado arriba y abajo, de un aula a otra, atravesando pasillos alocadamente y como de puntillas, deteniéndose emocionado en los lugares donde ella ha estado, particularmente el perchero, donde aún aparece un pequeño letrero con su nombre.

A propósito de nombres, en El hombre del cráneo rasurado asistimos a la periódica transformación de aquellos que afectan a la odisea erótica. Por un lado, Godfried se convierte en Govert para descomponerse finalmente en God…fried (el hecho de que la amada renuncie a tratarle por el apellido abole la acostumbrada formalidad, sino conlleva una licencia para el acercamiento) mientras que Eufrazia Veenmann pasa por sucesivos cambios, Fran, Franny, Veenman, Veen… que denotan algo más que popularidad: son timbres de gloria que el mundo dispensa a la elegida, encarnada sin reproche por la actriz polaca, que venía de hacer una espectacular aparición en El manuscrito encontrado en Zaragoza.

Al igual que Daisne, Delvaux era profesor; sabía que la vida no se desarrolla en un solo plano, sino en varios, algunos de ellos virtuales. «Veo el mundo por duplicado, por triplicado», dirá al final Govert. En el festival académico importa tanto lo que pasa como lo que podría pasar si el protagonista da el paso. Pero, como escribió Chéjov, «el amor tímido es una fábula para ruiseñores»; sus actos son meras escaramuzas; y la escuela, un laberinto de espejos.

A lo largo del extraño episodio, la realidad parece subvertida, y no precisamente para favorecer las esperanzas del profesor, sino para mortificarlo. La ceremonia se asemeja a un sueño, y la mirada del director (un punto hermética) alienta la sugestión onírica.

La penosa época que sigue a la marcha de Fran es resumida por Govert en un breve monólogo. Con sucintas palabras recuerda su «entrada en la noche» y una serie de cambios, de hogar, de profesión, que evidencian la renuncia del personaje, su desistimiento. Todo parece condenado a una vida gris cuando un día, en calidad de secretario de la corte, Govert es invitado a presenciar la exhumación de un cadáver en un cementario del norte del país.

La película entra aquí en una fase iniciática, orientada, como en Vértigo, a la reaparición de la mujer ida, que volverá a perderse tras el desvelamiento de la verdad. Puede que tanto Daisne como Delvaux tuvieran además en mente el clásico de Rodenbach Brujas la muerta, cañamazo de tantas fantasías cinematográficas relacionadas con el amor loco.

Pero antes de readentrarse en la ilusión platónica, Delvaux vira al más crudo realismo embarcando a Govert en un viaje con tintes policiacos a bordo de un coche que parece dirigirse menos a un villorrio que a la laguna Estigia. En el trayecto, un prestigioso forense y su ayudante enseñan a Govert el instrumental que emplearán para la autopsia encaminada a esclarecer un caso de asesinato. La visión de los utensilios y las detalladas explicaciones empiezan a socavar la entereza del jurista, al que luego veremos caminar entre tumbas, descompuesto por la macabra visión.

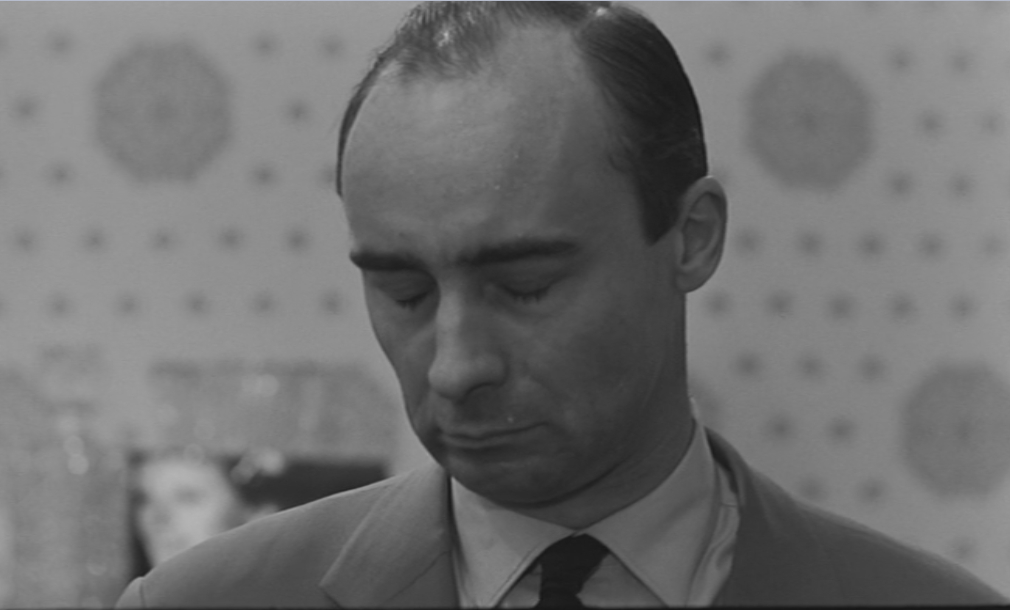

Si el episodio resulta tan desasosegante se debe precisamente al lenguaje corporal del abogado, que traslada al espectador no su pánico, sino el inminente colapso de su sistema nervioso (la interpretación de Senne Rouffaer es decididamente inmejorable). Por otro lado, Delvaux no muestra el cadáver, del que solo se insinúa su cráneo, elogiado por el forense con palabras de las que podría haberse servido el barbero, algunos de cuyos aparatos guardan relación con los empleados en la autopsia.

Horas más tarde Govert se encontrará (¿fortuitamente?) en el hotel con su antigua alumna. Ésta se ha hecho entretanto famosa, tanto por sus dotes como actriz (que mostrará esa noche en el teatro local) como por su belleza (que llevará al forense a preguntarse dónde puede alojarse el alma «en una mujer así»). Este tercer movimiento del filme encierra sus pasajes más misteriosos, comparables a los que luego hallaremos en otros filmes de Delvaux, en particular la excelente adaptación de Julien Gracq Rendez-vous à Bray, pero también Belle, película hermana de la que nos ocupa.

El primero es el fantasmal episodio en el que Govert gana una zapatería atravesando una urbe desierta (casi un escenario posbélico) cuyas calles tienen las aceras levantadas. El personaje arrastra desde niño una obsesión por la limpieza: el que las gallinas pavimentaran de excrementos los alrededores de su hogar explica la incomodidad que le asalta cuando, a la salida del cementerio, alguien le hace notar que tiene algo pegado a los pies. Es necesario deshacerse de los restos, de la inmundicia, y qué mejor momento que la noche. Si el acecho de las sombras recuerda a Jacques Tourneur, cuando vemos a Govert tirar al río la vieja pareja de zapatos absurdamente envueltos, no podemos dejar de evocar algunos pasajes oníricos de Buñuel.

Georges Franju toma el relevo en las escenas dedicadas al reencuentro con Fran. Cuando ella aparece en la escalera del hotel, lo hace como si fuera una formulación mental de su antiguo profesor, cuya débil estela parece seguir. Algo similar ocurre cuando Govert se decide a llamar a la puerta de su amada. La encuentra perfectamente arreglada, como si estuviera esperándole, sin mostrar sorpresa ni apremio por las obligaciones que le aguardan. ¿Dónde va a actuar esa noche si no es en el espíritu de Govert?

Por fin llega la hora de declararse. Pero qué pocas palabras dedica el enamorado a su amor; éste ha llegado exhausto al momento crucial, se ha hecho viejo esperando. Enseguida afloran a sus labios otros argumentos, que se superponen al principal: memorias, recuerdos de infancia y una constatación harto lúcida acerca de la naturaleza devastadora de la belleza («la belleza», atestigua Govert, «es el horror»). Cuando por fin toma la palabra, Fran parece no haber escuchado lo último y habla con indulgencia de su don: «la belleza va siempre acompañada de la bondad», musita, como si aún recitara las frases aprendidas en la escuela.

Pronto esta ilusión deja paso a la verdad, la verdad debida. Con vago dolor, la mujer admite que su imagen es engañosa y que todos los deseos pueden ser satisfechos a excepción del mas importante. Tras revelar el oscuro ascendente de su padre, Fran confiesa sus muchas aventuras, encabezadas por la que tuvo con el mentor del hombre que se halla frente a ella. Ante los ojos del espectador, los contraplanos del rostro de Govert se suceden como cuchilladas: rápidos cortes, súbitos cambios de angulación, transmiten el castigo infligido al personaje, cuyo sufrimiento estalla en todas las direcciones, alcanzando a la propia realidad, que parece fracturarse en torno a él, abocándole a una solución desesperada.

Quizá la película debió haber terminado ahí. Alcanzada esa cumbre dolorosa, la coda en el manicomio parece, por comparación, socorrida. Algo parecido le sucede a Bergman cuando concluye su terrible De la vida de las marionetas, otro descenso a los infiernos del yo. Sin embargo, Delvaux aún reserva un momento magnífico, destinado a repensarse más allá de la proyección: consciente de su fragilidad, Govert dice sentirse impelido a mirarse desde fuera; pero entonces, reflexiona, «soy ya otra persona», alguien más. ¿Pero quién?

Pocas películas han explorado los límites de la conciencia como esta de Delvaux. En El hombre del cráneo rasurado la realidad entra y sale de la mente de un hombre torturado; el vehículo es un ideal femenino que al final le disuade de ser alcanzado: «No busques más allá», le advierte con palabras de demiurgo.

Pero la caída ya se ha producido: poco a poco Govert deviene la reencarnación de Lubota, el protagonista de la novela de Gerhart Hauptmann Quimera, que Murnau convertiría en su gran película Phantom. Quimera, ilusión, fantasma, sirven para designar aquello que solo ocurre en el interior del que ama y que, solo por eso, puede llegar a ser para él tan real como la propia realidad. Qué mejor instrumento que el cine para expresarlo. ♠

Tanto la película en sí como el desenlace de su «tercer movimiento» empiezan con el personaje despertando de un sueño -que podría no haber terminado, dada la extraña lógica de lo que sigue. «La realidad entra y sale de la mente de un hombre torturado» es una síntesis imposible de mejorar. En consonancia con ese vaivén, la película alterna la visión objetiva y la subjetiva; el personaje se ve a sí mismo desde fuera, como otra persona, pero también compartimos en algunas escenas su punto de vista de un modo muy notorio (subrayado por las miradas a cámara de sus interlocutores reales o soñados). Al final es él quien mira a cámara, como Anthony Perkins en «Psicosis».

El lenguaje corporal del protagonista es desde luego un ejemplo extraordinario de comunicación no verbal, sin cargar nunca las tintas: ya desde el principio, en las escenas del instituto, camina de un modo sutilmente descoordinado o desequilibrado.

Me gustaMe gusta

No hice hincapié en lo obvio, y es que que vemos todo a través de los ojos del personaje, de lo que resulta una realidad transfigurada por sus fantasías y sus nervios, «rotos» por cuanto sucede, dentro y fuera de él. Son varias las películas sobre criaturas atormentadas que incluyen (o finalizan con) planos de esas criaturas mirando la cámara, interpelando de algún manera a quienes los ven desde el otro lado. Miradas directas, terribles, insoportables. He visto varias veces «De man» a lo largo de los años, pero nunca como ahora me ha parecido tan impresionante la actuación de Senne Rouffaer.

Me gustaMe gusta